Pesadilla en el hipotálamo - Julio César Londoño

Sobre JCL:

Por: Julio Caicedo

Julio César Londoño es un palmireño que llegó a la literatura por una inclinación a robar libros. En 1973, con 20 años y cuando adelantaba quinto semestre de Ingeniería Eléctrica en la Universidad del Valle, planeó junto con un amigo entrar a una oficina de la biblioteca de la universidad, seducir a una mujer, y sustraer una monografía del Instituto Lingüístico de Verano, “unas misiones gringas en apariencia muy filantrópicas, que en realidad estaban inoculándoles virus cancerígenos a los indígenas del Valle para ver cómo evolucionaban”. El plan era simple. Londoño hacía de seductor y el otro cogía el libro, pero la ley de la atracción, que no puede ser forzada, hizo que la señora le parara bolas al otro y que Londoño quedara de ladrón. El otro hizo lo que tenía que hacer. Londoño se guardó el libro bajo la camisa y fue atrapado por un celador a la salida de la biblioteca. Primero lo acusaron de ladrón de libros, luego, cuando las directivas de la universidad sopesaron el contenido del volumen robado, fue juzgado como delincuente político y suspendido de la institución. Para ese entonces, Londoño ya estaba muy inclinado a la literatura, muy aburrido de la Ingeniería Eléctrica, y nunca más volvió a la universidad. Se dedicó a leer, a hacer ingeniería desde su casa, pero esta vez con palabras. En su familia, aunque no había grandes lectores, ni una gran tradición intelectual, siempre había gente leyendo y libros circulando que se convirtieron en un modelo a seguir.

Cuenta que comenzó leyendo crítica literaria —su género favorito y tema de su siguiente publicación—, y que leyendo aprendió un mundo de cosas. Hoy en día tiene tres libros publicados con Seix Barral, según su blog en elpais.com.co goza de cierto prestigio en su cuadra desde que se ganó el Premio Juan Rulfo de Cuento con Pesadilla en el hipotálamo (París, 1998), y escribe en todos los medios nacionales en los que le “pagan una miseria”. “Por fortuna no saben que me divierto tanto escribiendo que estaría dispuesto a pagarles porque me dejaran hacerlo”. Y en todo caso con eso no le alcanza para vivir, de manera que también ofrece talleres de redacción, escribe libros institucionales y dicta conferencias, y así, entre un trabajo y otro cuya materia prima sean las palabras, sigue leyendo y haciendo literatura, “el oficio peor pagado de todos”. Londoño escribe desde Palmira en un estudio construido en el patio de su casa junto a un palo de chirimoyas, y dice que prefiere hacerlo durante las mañanas, porque cuando lo hace por las noches fuma más. Cuando escribe artículos periodísticos, lo hace directamente en el computador para ahorrar tiempo, pero cuando escribe literatura, prefiere escribir a mano y con esfero, sobre cuadernos grandes y cosidos, para evitar que las hojas se desordenen o se le vayan a perder.

(Reseña tomada de la REVISTA ARCADIA, si desea leerla completa vaya a:

http://www.revistaarcadia.com/ediciones/37/literatura2.html)

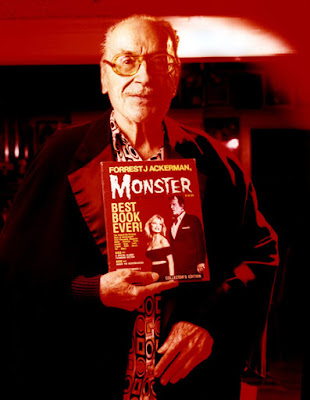

Cuento ganador del Premio Juan Rulfo, 1998. Su autor, Julio César Londoño, ha sido invitado como Escritor Asociado al Taller de Cuento Ciudad de Bogotá

Primero, un antecedente necesario. Soy un humanista, un erudito, uno de los últimos representantes de estas especies que morirán con el siglo y serán con los años una reliquia académica, una romántica entelequia. Tal vez por esto mismo no le temo a la muerte. Tiemblo, en cambio, de sólo pensar en un traumatismo cerebral, el golpe preciso que borre de un tajo información atesorada en años de aplicación. Imaginen lo que puede sentir una persona que al despertarse una mañana y abrir el periódico encuentre que el castellano de cada día es casi tan indescifrable como el sánscrito o el pali; o que el álgebra elemental, la poética de Occidente, le resulta de pronto más abstrusa que los diagramas del estructuralismo, esa matemática del verbo; o que una serie de palabras ya oscura —agua, cilantro, Rulfo, junio y las alondras— le duele sin saber por qué.

Pero bueno, dejemos esto aquí, no quiero parecerme a esos prestidigitadores de la enumeración que relacionan sin sobresalto alguno a Homero con Macedonio Fernández, al cristianismo con el racionalismo, a Joyce con el agua, a la lógica moderna con el sentido común, a Ava Gardner con Teresa de Calcuta, a Marcel Schwob con la Historia, a Poe con la novela negra, a Demóstenes con Reagan, a los tabloides con el Cantar de los cantares, al estructuralismo con la crítica, a Roma con la Meca, a la Meca con la Ceca y a la novela dominicana con la literatura.

Todo comenzó con los dolores de cabeza que fueron llegando como unos golpecitos sordos y lejanos, y crecieron hasta alcanzar el estruendo de una cantaleta interior, una ópera de cámara y un despertador neumático reunidos, mas no recuerdo cuándo advertí por primera vez que estaba perdiendo la memoria —hasta el olvido puede ser materia de olvido. Recuerdo, sí, cómo comenzó: las tildes de algunas palabras, los exponentes de los números, las comas de las frases, los nombres de pequeños accidentes geográficos, los minutos de las horas de las citas y la cifra de las unidades de las fechas históricas fueron las primeras formas que se sumieron en ese triste crepúsculo de la inteligencia. Pensé que eran secuelas del alcohol, estimulante del que había abusado bastante en los últimos años, o de la marihuana, arbusto del que me fumé varias hectáreas en mi enmarañada juventud, pero los electros y las fantasmagóricas placas de los médicos —Dios no nos falte con ellos— no revelaron nada. Fisiológicamente mi cerebro estaba perfecto. No quise ir al psicólogo. Si el psiquiatra es un Quijote despedazado por los molinos de viento, el psicólogo es Sancho tropezando con la sombra de esos molinos.

Un día descubrí que los datos que olvidaba no quedaban borrados de una manera completa sino como ruñidos parcialmente. Y una noche en que estaba dedicado a la lectura aprovechando el silencio de las "altas horas" como dicen los bardos, me pareció escuchar desde las profundidades del cerebro un crunch-crunch-crunch goloso. De pronto lo vi claro. ¡Un gusano me estaba devorando las neuronas! No pasaba un día sin que me percatara de algún olvido oneroso: el libro exacto en que había escondido una suma importante; el capítulo en que Sancho desface salomónicamente los entuertos de la Ínsula Barataria; ciertos elementales y queridos algoritmos; el sabor de una fruta escasa; la gracia de montar en bicicleta; el eco de la voz de una mujer; el ya lejano rostro del abuelo.

Dije que tuve la sensación de tener ruñida la memoria y así era, literalmente hablando. El olvido es un fenómeno de carácter continuo, no discreto (1), es decir que los seres humanos olvidan todo un verso, el nombre de un autor, un compromiso, tomarse la pastilla, no fracciones de estos sucesos, como era mi caso. Olvidaba un pedazo del apellido de un amigo cercano, el objeto de una cita, una fracción de hemistiquio, el agua de la pastilla, y con frecuencia la palabra final de las frases que lograba recordar estaba roída con descaro.

Por supuesto que me abstuve de comentar con nadie la hipótesis de los gusanos en el cerebro (ya es bastante vergonzoso llevarlos en el estómago) pero fui capaz de demostrarla con rigor: transcribí a máquina sobre papel carta un soneto en versos alejandrinos que se me estaba desdibujando. Recordaba todo el primer verso, doce sílabas del segundo, diez y media del tercero, ocho del cuarto y así hasta el último, del que sólo recordaba dos sílabas átonas. Parecía un caligrama sesgado, como si el erudito bicho (porque luego descubrí que era uno solo) se hubiese propuesto devorar el texto siguiendo maniáticamente la diagonal de la página. Puedo asumir que el lector coincidirá conmigo en que el olvido sigue siempre trayectorias quebradas, irregulares, y que la posibilidad de que esa trayectoria sea una recta perfecta y prolongada es muy remota.

Además de geómetra el bicho era esteta. Devoraba con avidez poemas, ensayos y canciones, los rumiaba días, semanas, para escoger al cabo —como un frugal gourmet, como el más quisquilloso antólogo— el mejor verso, una paradoja rutilante del ensayo, la frase más feliz de la canción, y vomitar el resto, que luego aparecía por allí en algún recodo de las circunvoluciones de mi ruñido cerebro en montoncitos ininteligibles de letras, claves y notas.

De todas las expresiones numéricas que guardaba mi cerebro (y no eran pocas) su favorita era la fórmula de Euler,

que es considerada la más bella de las matemáticas porque reúne con brevedad y sencillez cinco famosas entidades: π, cero, e —la base de los logaritmos naturales—, i —la unidad de los números imaginarios— y el uno, la de los reales. Ahí está todo. Le gustaba tanto que en vez de ruñirla la lamía —como hace el niño con el chocolatín para que no se le acabe.

Si en un principio los estragos del gusano afectaron principalmente mi vida intelectual, pronto sus efectos se extendieron a los más elementales actos de la vida diaria. A veces se me olvidaba caminar en mitad de un paso y me quedaba con un pie suspendido en el aire ante la mirada compasiva de los transeúntes. Una amiga muy bella, pobrecita, también resultó afectada. Un día le mandé un fax a la oficina: "sueño con una fiesta para dos / con vino, velas, música y vos". Por la noche vino a mi apartamento. La recuerdo en el umbral de la puerta con su rostro de virgen fatal enmarcado entre dos botellas de su vino favorito —su sonrisa encendía chispas en el oscuro licor— y el blanco cuerpazo de insomnio ceñido por un traje alto de seda turquesa —escotado, de tiritas, insoportable. Conversamos primero de temas neutros, como dos animales exactos que caminan en círculos sigilosos esperando un parpadeo del otro para saltarle a la yugular. Yo salté primero, la toqué con rudeza y sin palabras, mirándola fríamente a los ojos. Avergonzada, protestó débilmente. Entonces le susurré ternuras obscenas, estruje la seda, besé sus hombros y despedacé los encajes, y cuando la tenía ya lúbrica, desnuda y paroxa se me olvidó de qué se trataba la cosa y no pude entender qué significaban sus jadeos, lágrimas, insultos y mordiscos. No me lo perdonó nunca.

Otra noche sentí que una mano poderosa me apretaba la garganta. Desperté congestionado. ¡Se me había olvidado respirar! Al día siguiente decidí cortar por lo sano. Suprimirme. Reflexioné largo sobre el método. Había que escoger el más seguro para no ir a fallar y añadir a mis problemas de memoria la ceguera, la sordera o la invalidez. Un amigo, un valiente teórico del tema, me aconsejó la tina romana. "Es simple —me dijo—. Te sumerges en la tina, que habrás llenado previamente con agua tibia, te cortas las venas y te vas sumiendo en un leve sopor. Es como flotar; indoloro y efectivo. Era el método preferido por los patricios en desgracia". Sonaba atractivo pero rechacé su consejo porque es un método espantosamente lento. Tiene uno demasiado tiempo para arrepentirse y salir corriendo para la clínica manchándolo todo, salpicando el resto y exponiéndose a que lo comparen con alguna malhadada actriz de televisión.

Los venenos me atraían. Hay unos comprobadamente letales y vienen con sabor a frutas. Fueron muy literarios en otros tiempos pero ahora son propios de estratos deprimidos, y lo más probable es que uno no aguante los últimos retorcijones, grite, y acuda algún entrometido que lo salve. Luego el chisme, la compasión. No faltará quien compare tu caso con el de un conocido actor de reparto de fotonovelas. ¡Además los vermes! La asquerosa idea de que a mi muerte no sólo el cerebro sino todo mi cuerpo sería pasto de gusanos, me desalentaba.

"Los médicos no fallan —me dijo un viejito cínico—, visita uno". No seguí su consejo porque desconfío de ese gremio, como habrán notado. Siempre hacen todo al revés. Si matan al que quiere vivir, entonces por crasa simetría deben salvar a quien quiere morir.

Al fin me decidí por el procedimiento clásico, un tiro. La perspectiva de terminar mis días propinándome un estruendo cerca del oído no me atraía —sufro de fobia al ruido— pero mi armero de cabecera me garantizó un silenciador absoluto. "Te puedes matar en la alcoba sin despertar a tu mujer, tú sabes, ellas lo complican todo", me aconsejó Alexis, un profesional consciente de que la principal preocupación de los suicidas es la familia, el dolor que se causa, la indefensión en que se la deja. Tal vez por esto me aconsejó una bomba. Era costosa pero resolvía todos los problemas de una vez: el dolor, la indefensión, etc. Era un loco, claro, de modo que le compré el silenciador, arreglé mis asuntos y fijé la fecha. El día señalado tomé una habitación de hotel, saqué el arma, me la llevé a la sien y... ¡Zas! Se me olvidó a qué iba y qué hacía yo en un hotel con ese artefacto en la mano, y regresé a mi casa perplejo y estúpidamente feliz.

Concluí que era tiempo de tomar un vermífugo. ¡Había que matarlo a él, no a mí! (la cobardía es la musa de la inteligencia). Era algo tan sencillo que no me explico cómo se me había pasado. Así somos los suicidas, ilógicos, obsesos, condenados a errar en círculos hipnóticos, incapaces de optar por la tangente de la salvación presos de una fatalidad centrípeta.

El farmaceuta me recomendó un vermífugo caro. "Es lo último", me dijo y yo creí advertir en esas palabras un sentido grave y premonitorio. Lo tomé con aplicación durante quince días sin resultado. Doblé la dosis y logré arruinarle el apetito. (Algo es algo, como dice la irrefutable tautología popular, que nunca erra porque jamás apunta). Y si bien no fue capaz de devorar más información, aún podía rebujarla: arruinaba la ortografía de documentos importantes, trastocaba los números telefónicos, y con frecuencia invertía la secuencia lógica de los actos cotidianos, de manera que yo terminaba poniendo los huevos en la estufa antes de colocar la sartén, vistiéndome para bañarme, cepillándome antes de comer, poniéndome las medias sobre los zapatos. Era exasperante. En el trabajo... ¿De qué hablábamos? En fin, lo cierto fue que un día, ya desesperado, me tomé un vermicida para caballos. Sabía a fuego con enjundia, me provocó gastritis y una jaqueca que me puso a llorar pero le hizo mella porque en la noche lo sentí revolcarse por toda la corteza superior.

Calculé que podía matarlo con un par de tomas, sólo que no estaba muy seguro de sobrevivirlo. Por lo pronto el animal se asiló astutamente en el hipotálamo, central cibernética del cerebro. Como quien dice: "Nos vamos a hacer pasito, ¿verdad?".

No todo era negativo. En la época dorada de su voracidad había ingerido mucha información inservible, "cucarachas" que tiene uno en la cabeza ocupando valiosos bytes: literatura neoclásica, filosofía moderna, una frase insulsa de un fulano intonso y que por alguna sinrazón se ha quedado grabada en la memoria, noticias de las revistas del corazón, narrativa española, literatura europea del siglo XVIII, poesía latinoamericana del XIX, nobeles, dramas de Echegaray, memorias de prohombres, un crepúsculo mediocre que se resiste a borrarse, el número telefónico de una ex cuya fealdad aún me avergüenza, el sabor de la Emulsión de Scott, una escena de tango que vuelve una y otra vez, versos de Nicolás Guillén y sernadas de Ramón Gómez asidas como garrapatas a una neurona zonza. A veces me hacía cometer lapsos certeros, como sucedió con una adolescente tentadora cuya sonrisa estaba nublada por una empalizada de brakes y a quien le dije un día, arrebatado, queriendo exaltar sus besos inolvidables, "¡Tu recuerdo será inoxidable!".

Entonces decidí enfrentarlo psicológicamente. Me dediqué a coleccionar fragmentos literarios donde los gusanos aparecen como alegoría de todo lo despreciable y repugnante, y en las mañanas le recitaba la creciente y mórbida colección. Hasta inventé un símil para referirme a ese retorcido proceso que convierte el vigor y la belleza de la juventud en decrépita vejez. "El hombre padece una metamorfosis invertida —escribí— que de la prodigiosa mariposa de la mañana hace el viscoso gusano de la tarde". Le leía trozos selectos de Kafka y Cioran, y "gusano" se me volvió un adjetivo comodín que usaba casi indiscriminadamente para calificar sujetos abominables y sucesos ingratos.

Para mi sorpresa, nada de esto lo afectó. Al contrario, lo noté especialmente animado y de buen comer. Entonces cambié de táctica. No volví a leer nada de Proust ni de Durrell, que le encantaban, y me enfrasqué en los peores fárragos de la literatura clásica, amén de códigos, minutas, directorios telefónicos, libros de superación personal, Lewis Carroll, el Guinnes book, tablas de logaritmos, sonetos de Shakespeare, revistas culturales y poesía centroamericana, amén de los ensayos de Bachelard, Bajtín, Paz, Fuentes, Donoso, los dos Vargas, etc. Todo fue en vano, el bicho no se inmutó y hasta encontró infinidad de perlas entre toda esa hojarasca que me hicieron dudar del juicio que me había formado de la obra de algunos autores.

Además era inútil sitiarlo porque yo mismo me había encargado de surtirle bien la despensa en casi cincuenta años de aplicada lectura. Sentí envidia de esa criatura exenta de afanes vulgares, que no veía televisión ni tenía que sacar a pasear el perro ni hacerle la venia a notables nulidades ni sacrificar buena parte de su tiempo en un trabajo mediocre para sobrevivir, cuya vida estaba consagrada por entero a la ciencia pura y al arte, que no tenía que ocuparse del manejo de los cacharros de la tecnología, que usufructuaba olímpicamente de mis desvelos, cuyo oficio era mucho más civilizado que el mío puesto que mientras yo tenía que leer mucha basura él sólo leía y releía fragmentos escogidos, y podía demorarse en un párrafo, regodearse en una frase, acariciar recuerdos ya perdidos, amontonados en la trastienda del inconsciente, quizá volver a sentir la hierba, el rayo de sol que se filtraba entre los cabellos de una niña haciéndome entrecerrar los ojos en una vacación remota y casi inocente.

De pronto comprendí mi ingenuidad. Era inútil todo lo que intentara porque nadie conocía mejor que él mis pensamientos. Era probable que los conociera primero que yo... ¡Incluso que los manipulara! Este descubrimiento me derrumbó. Me sentí impotente. Violado. La eventualidad de ser un títere, una marioneta manipulada por un gusano, me sumió en una depresión rabiosa, ya no me atrevía ni a pensar, la paranoia me estaba paralizando, llegué hasta contemplar la posibilidad de consultar un psicólogo, ¡cómo estaría! Volví a rumiar la idea del suicidio. Pensé volarme los sesos con una 9 mm que nos desintegrara a los dos de una buena vez, quise ahorcarme, guillotinarme, la cabeza se me volvió el objetivo, el bunker del enemigo.

Un hecho providencial me salvó. Descubrí que dormía doce minutos exactos cada tres horas. Su frenética actividad lo obligaba a descansar varias veces al día, siempre durante doce minutos exactos, intervalos que aproveché para tramar el plan —que era simple, inducirlo a abandonar mi caja craneana.

El primer paso fue irme a la casa del páramo, errar por esos parajes lunares, descender por el cañón empapándome de verde y agua, de sol y pájaros, pateando bolas de cagajón seco y aplastando hormigas grandes como grillos, robando frutos de arbustos indiferentes, aspirando el olor a humus y arcilla roja, escalando las escarpadas laderas del cañón para regalarme al fin la panorámica y tirarme boca arriba en la hierba sin pensar en nada ni en nadie. No encendí radio ni televisor en quince días. Cenaba con los peones en la cocina y me quedaba con ellos allí, en torno al rescoldo del fogón, oyéndolos comentar las faenas de las últimas jornadas —la vaca pintada se había desbarrancado; el gavión había resistido la primera crecida del río; la cebolla estaba bonita—, y preparando las de los días siguientes. A veces hablaban de amores, crímenes y aparecidos, pero siempre se acostaban temprano y me dejaban luchando contra la tentación de abrir los libros, fumando como un condenado por los corredores hasta la medianoche, cuando me metía a la cama y lograba dormir gracias al cansancio y al arrullo del río.

La semana siguiente la dediqué a la música. Me levantaba tarde, abría la ventana y el ruido de los pestillos provocaba la aparición casi inmediata de una taza de café humeante sostenida por una criatura diminuta de ojos grandes y limpios, pestañas indias y mejillas chapeadas; daba vueltas (no concibo la vida sin un buen número de vueltas inútiles por ahí) y si hacía sol me bañaba en la ducha del patio interior; si no, esperaba que saliera y si no salía no me bañaba. Desayunaba, me sentaba en la mecedora del extremo del corredor, el mirador que domina el fértil y laborioso Cañón de Tenerife, y escuchaba a Mozart, Dvorak, Vivaldi, Kítaro, en especial las composiciones suyas que asociamos con la naturaleza en virtud de tácitas convenciones semióticas que identifican los movimientos rápidos y predominio de notas agudas (por ejemplo) con la alegría y la primavera, y los lentos y graves con las tempestades del alma o del cielo. El bicho debía estar perplejo porque no se movía, ni devoraba ni trastocaba nada. Quizá habían llegado a su nariz ráfagas de verde y sol, y sus miopes ojitos, que sólo habrían visto penumbras rojizas, ya presentían paisajes de neblina, rocas, viento, escarcha y frailejón.

La semana siguiente la dediqué a la lectura de textos bucólicos: Las geórgicas, Por el camino de Swann, María, Morada al sur, Hojas de hierba, hasta que el bicho no pudo más y se asomó. Caminaba por la cuchilla de la cordillera cuando sentí un hormigueo en el oído derecho. Me detuve. Sentí que asomó la cabeza. Era muy pequeña para poder agarrarla. Esperé (sudaba). Arrumó sus anillos posteriores, estiró los anteriores y sacó la mitad del cuerpo, lo que aún no era suficiente. Yo estaba paralizado, no me atrevía ni a respirar, un movimiento en falso y el bicho se espantaría. Era probable que saliera un poco más y entonces sería fácil agarrarlo.

También podía suceder que, satisfecha su curiosidad, quizá desencantado del yermo paraje, ¡regresara a su bien surtida neuroteca para siempre! Esta posibilidad me aterró tanto que mandé la mano instintivamente abandonando toda precaución, lo agarré de la cabeza y jalé. Tenía 3 centímetros de largo y el aspecto típico de un intelectual. Era flaco, pálido y cabezón. Pensé destriparlo ahí mismo pero algo me contuvo. Quizá el pensar que en esa cabecita frágil que latía asustada entre el índice y el pulgar de mi mano derecha estaba ahora una parte considerable de mi base de datos fue lo que me detuvo. Quizá ya lo consideraba una parte de mí. Busqué una lupa y lo examiné. Su cuerpo era joven, esbelto y de una transparencia didáctica pero su cabeza estaba muy arrugada y en sus ojos brillaba una inteligencia que me aterró. Lo metí en un pequeño cilindro de plástico transparente, lo tapé bien, le hice orificios de ventilación, lo guardé con llave en la gaveta de la mesa en que escribo y esa noche dormí tranquilo por primera vez en mucho tiempo.

La tranquilidad, cualquiera lo sabe, es un desarreglo nervioso que no puede durar mucho tiempo. En los días siguientes noté que mi memoria y mi capacidad de análisis habían empeorado. Me sentí mucho más estúpido que de costumbre. (He dicho que soy culto, no inteligente). Antes, cuando el bicho anidaba en mi cabeza, me sucedía que de pronto recordaba sucesos que había olvidado por completo, que estaban definitivamente perdidos, y todo era porque él, harto ya de esa información, la había desechado y volvía a pertenecerme. Otras veces ocurría que alguna de mis neuronas entraba en sinapsis con su cabecita, operación que se establecía por el contacto de antenas y dentritas, y yo podía utilizar su información. También podía pasar que, movido por la piedad o la vergüenza, me ayudara con mis investigaciones. Trataré de explicarme.

El proceso de recordar siempre me fascinó. ¿Cómo recordamos voluntariamente? ¿Cómo buscamos sin fichero, Internet, guías ni códigos un dato rebujado en la memoria? Vamos por la calle, nos cruzamos con miles de personas cuyos rostros pasan por nuestra retina sin romperla ni alarmarla. De repente uno de ellos dispara la alarma. En fracciones de segundo el cerebro ha encontrado en su archivo ese rostro y nos grita: ¡Yo conozco esa persona! ¿Dónde la he visto? Por supuesto no es un amigo ni una celebridad, es un rostro archivado de alguna manera en algún rincón de la memoria. Los esfuerzos que hacemos por recordar son vanos porque carecemos de método para hacerlo. El único "método" que empleamos es una especie de pujo mental acompañado de sudación, ansiedad, neurosis y mordida de lengua, comida de uña, tamborileo de dedos o algún tic equivalente. No tenemos clasificados los rostros por fechas, razas, eventos, fisonomías ni orden alfabético —orden que, por otro lado, de nada serviría en este caso. Resignados, aunque "picados", seguimos nuestro camino. Lo que ignoramos es que este pique es un reto para nuestro cerebro, quien lanza un haz de avisados bibliotecarios hacia la memoria a frenéticas velocidades, como un ejército riguroso que revisara una ciudad casa por casa en busca de un personaje. El cerebro parece entonces una ciudad negra rasgada aquí y allá por súbitos diamantes.

Nosotros, entre tanto, seguimos caminando, pensando en otra cosa —no todos los bibliotecarios están comprometidos en la pesquisa— y hasta nos olvidamos del asunto. De pronto, ¡zas! ¡Claro, fue en la fiesta de Claudia! Así es como recuerda usted, señor lector, y así recordaba también yo antes del bicho, porque después de él el recuerdo, el zas, me llegaba con un informe exhaustivo del dueño del rostro, de Claudia y de todos los invitados, y esto, es obvio, sólo le sucede a quien tenga la desgracia de tener un gusano sabio en la testa.

Esos tiempos habían quedado atrás. Ahora recordaba como cualquier mortal —un poco peor, para ser exactos, pues ya no había sinapsis ni hallazgos repentinos ni lapsos por el estilo de "¡Tus besos inoxidables!"; mis asociaciones y metáforas daban grima, y tal vez no hubiere ya, tampoco, el apagón providencial que me salvara del próximo pistoletazo. Además estaba ese vacío allí, el no-bicho, algo como ese hueco en el alma que deja un amigo muerto. Porque, ¿cómo no simpatizar con una criatura que ama a Durrell, Proust y la fórmula de Euler en un mundo famosamente vano, en medio de una especie vertiginosa que corre hacia ninguna parte, cuyas opiniones están dictadas por los noticieros como en cualquier opereta de ficción, cuya fe no es sagrada, cuyas pasiones son lánguidas, su ética amorfa y su becerro oro goldfille? ¿Cómo no asombrarse de los hallazgos que él hacía en libros que yo había recorrido sin hallar absolutamente nada? ¿Cómo no agradecer esa mano crítica que separaba con precisión el oro de la escoria, que no temblaba al censurar un antiguo ni dudaba para aplaudir un contemporáneo?

Lo cierto es que un día que llegué a la casa con unas copas, me encontré de pronto llorando con el cilindro en la mano, confiándole mis cuitas al gusano sabio. Lo saqué de su prisión, lo contemplé con el amor que inspiran la inteligencia y la fragilidad de los insectos, esos pites inocentes y prodigiosos, y lo puse con cuidado en el pabellón de la oreja derecha —no fuera a caerse y sufrir un traumatismo cerebral—. El bicho pasó de inmediato a su gabinete, no sin antes limpiarse las patitas en el umbral, acto que me estremeció de ternura y cosquillitas.

Las cosas han vuelto a la "normalidad". Aunque mi amnesia empeora, las sinapsis son cada vez más frecuentes y de mejor calidad. Y si bien mi ruñido cerebro es menor cada día, el suyo crece y sus razonamientos son muy buenos porque no están entorpecidos por prejuicios de ninguna clase ni por el necio narciso de la especie humana. Quizá es él quien me dicta estas líneas.

(1). Uso estos adjetivos en su acepción matemática en virtud de su pertinencia. Si el lector es por desgracia analfanumérico, como sucede siempre con los buenos lectores, le ruego acepte desde ya mis disculpas..

.